Difference Between National Anthem & National Song

अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बारे में जानिए

क्या कभी कोई भारतीय उस क्षण को भूल सकता है जब Tokyo Olympic 2020 में नीरज चोपड़ा को भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद स्वर्ण पदक पहनाया गया उसके बाद स्टेडियम राष्ट्रगान (National Anthem) की धुन गूंज उठी और भारत का तिरंगा आसमान की तरफ जाने लगा।

वह क्षण कितना गौरव और रोमांच पैदा करने वाला था

जब भी भारतीय राष्ट्रगान गाया जाता है या उसकी धुन बजती है तब हर भारतीय उसके सम्मान में अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है

राष्ट्रगान प्रत्येक देश का वह गीत होता है जो उस देश की सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर अनिवार्य रूप से गाया एवं बजाया जाता है जाता है।

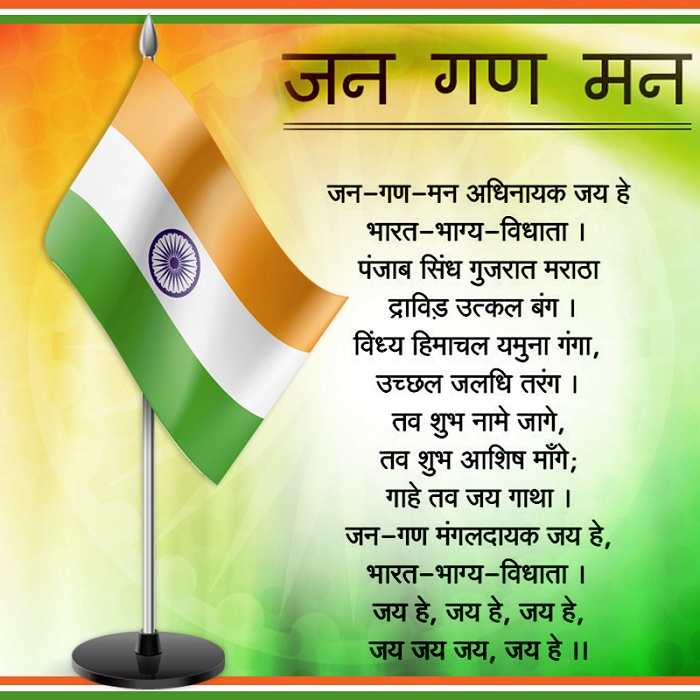

“जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता……” को भारत का राष्ट्र गान होने का गौरव प्राप्त है

क्या आप जानते हैं कि भारत का एक राष्ट्रगान होने के साथ साथ एक राष्ट्रीय गीत भी।

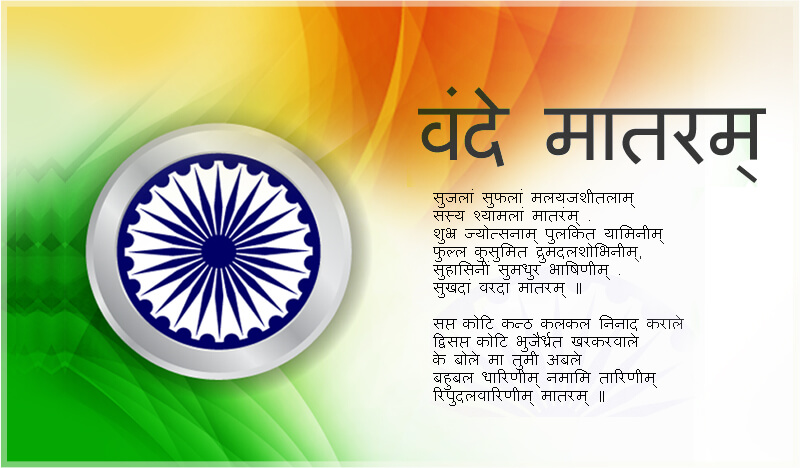

“वंदे मातरम् …….” भारत का राष्ट्रीय गीत है

राष्ट्रगान (National Anthem) और राष्ट्रीय गीत (National Song) दोनों ही भारत देश के लिए गौरव गान हैं जिनमें भारत माता और भारत देश के सौंदर्य, भौगोलिक स्थिति और विस्तार का यशोगान किया गया है। और ये दोनों ही गीत राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओत प्रोत हैं।

यह आश्चर्यजनक रूप से सत्य है कि बहुत से लोग भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में अंतर नहीं कर पाते हैं और वे प्राय: राष्ट्रगान को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान कह देते हैं।

हर भारतीय को अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

पहले हम आपको राष्ट्रगान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं

भारत का राष्ट्रगान

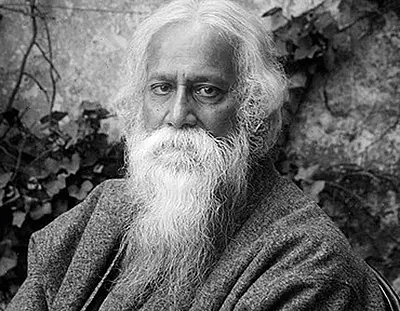

हमारे देश का राष्ट्रगान “जन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता” है जिसकी रचना गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर (Rabindranath Tagore) ने 1911 ईस्वी में की थी।

Geetanjali

“जन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता” मूल रूप से रविंद्र नाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कृति ‘गीतांजली’ का अंश है।

रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान को मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था जिसमें संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया गया था। इसे बाद में हिंदी और अंग्रेजी में अनुदित किया गया।

राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर, 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।

देश आजाद होने के बाद 14 अगस्त 1947 की रात पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई और अंत में इस सभा का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया.

भारत का राष्ट्रगान पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर

1947 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महा अधिवेशन में जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल से भारत के राष्ट्रगान के बारे में जानकारी मांगी गई तो प्रतिनिधिमंडल द्वारा ‘जन गण मन’ की रिकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र को दी गई। उस दिन पहली दुनिया भर के प्रतिनिधियों के सामने भारत का राष्ट्रगान गूंजा और सभी देशों द्वारा इस धुन की प्रसंशा की गई।

इस घटना के तीन साल बाद 24 जनवरी, 1950 को भारत के नवनिर्मित संविधान को पारित करने के लिए बैठक आहूत की गई थी। इसी बैठक के दौरान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक रूप से ‘जन गण मन’ को राष्ट्रगान और ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगीत घोषित किया।

“जन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता” को 24 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया।

राष्ट्रगान से सम्बंधित नियम

भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल कर्तव्य {अनुच्छेद -51 (क)} के अनुसार यह भारत के प्रत्येक नागरिक

भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल कर्तव्य {अनुच्छेद -51 (क)} के अनुसार यह भारत के प्रत्येक नागरिक

का कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का अनिवार्य रूप से सम्मान करे।

राष्ट्रगान बजाते समय कुछ नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए यह आवश्यक वह राष्ट्रगान की आवाज अथवा धुन सुनते ही वह सावधान मुद्रा में खड़े हो जाए इसके साथ ही उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे इसे दुहराएँ।

हमारे राष्ट्रगान (जन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता) को गाने के लिए की एक निश्चित लय है, और जिसे गाने की समयवधि 52 सेकण्ड है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और भारतीय संविधान में भी राष्ट्रगान को यथोचित सम्मान प्रदान करने को हमारे मूल कर्तव्यो के अंतर्गत स्थान दिया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को यह सुनिश्चित करना है कि जहाँ कहीं भी यह गाया जा रहा हो अथवा इसकी धुन बज रही हो तब सभी नागरिकों को सावधान की मुद्रा में खडे होकर इसे सम्मान प्रदान करना है।

किसी गलत मंतव्य के साथ राष्ट्र गान अपमान करने को “The Prevention of insult to national honour act 1971” के तहत कानूनन अपराध घोषित किया गया है।

निर्देश यह भी है कि यदि फिल्म के किसी हिस्से में अगर राष्ट्रगान बजता है तो तब भी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना या गाना जरूरी होता है।

यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है कि वह खड़े होने में असमर्थ है तब भी उसे यथा संभव अपने हाव भाव से ही राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए।

भारत का राष्ट्रीय गीत (National Song of India)

“वन्दे मातरम” भारत का राष्ट्रीय गीत है।

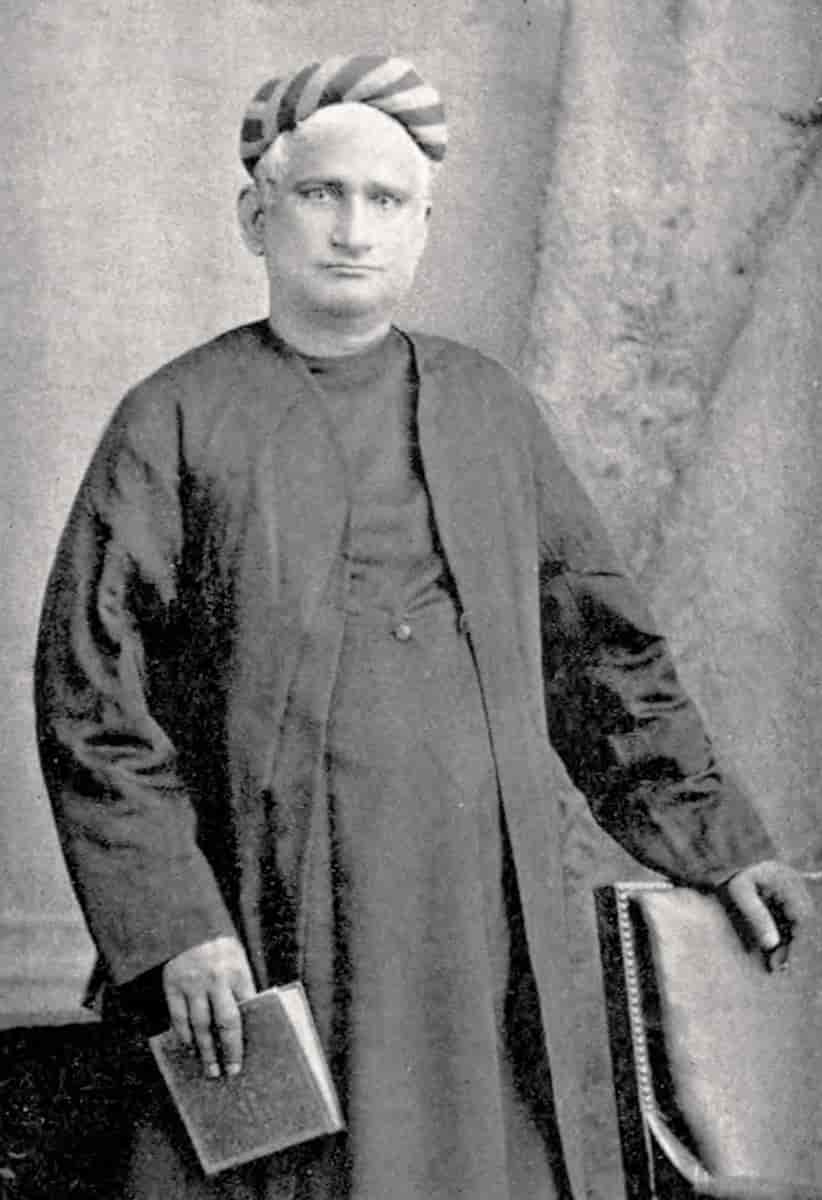

स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान बंकिमचन्द्र चटर्जी (Bankim Chandra Chatterjee) द्वारा रचित यह गीत स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था।

“वन्दे मातरम” के नारों से स्वतन्त्रता सेनानियों में ना केवल साहस और उत्साह का संचार हो जाता था बल्कि “वन्दे मातरम” स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए एक अभिवादन का शब्द बन गया था।

‘वंदे मातरम्’ पर ब्रिटिश सरकार का प्रतिबंध

“वन्दे मातरम” स्वतन्त्रता सेनानियों में इतना जोश भर देता था कि ब्रिटिश प्रशासन इसे सुन कर इतना भयाक्रान्त हो गया था कि 1906 में ब्रिटिश सरकार ने ‘वंदे मातरम्’ को किसी अधिवेशन, जुलूस या फिर सार्वजनिक स्थान पर गाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

14 अप्रैल 1906 को स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंध का उल्लघंन करके एक जुलूस निकाला जिसमें भाग लेने वाले सभी लोग ‘वंदे मातरम्’ के बैज और झन्डे लगाए हुए थे। पुलिस ने जुलूस पर बर्बरता पूर्ण लाठीचार्ज किया जिसमें मोतीलाल घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे देशभक्त लहुलुहान हो गए लेकिन ‘वंदे मातरम्’ के घोष गूंजते रहे।

स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा रचित ‘वंदे मातरम्’ नाम का यह गीत लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। वैसे तो यह गीत लम्बा है परन्तु इसका प्रथम खण्ड ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। राष्ट्रगीत का महत्व भी राष्ट्रगान के बराबर ही है।

‘वंदे मातरम्’ का पहली बार गायन

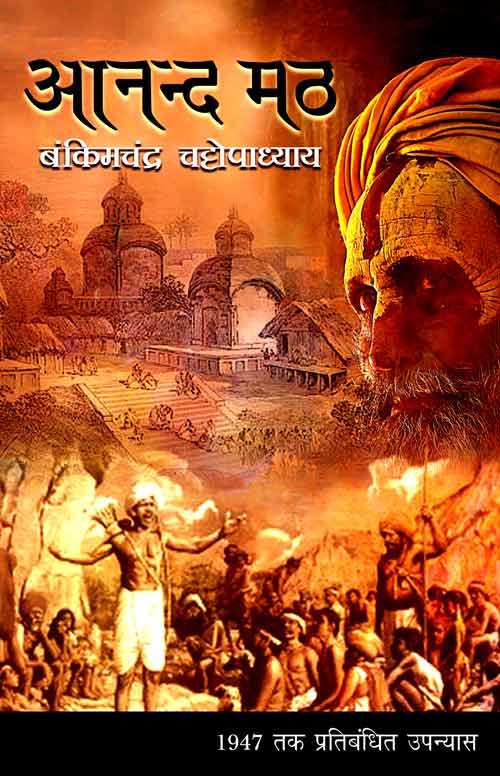

बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना 1882 में की थी। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंद मठ’ की एक सुन्दर कविता है। पहली बार 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया और उसके बाद यह गीत स्वतन्त्रता सेनानियों के बीच में इतना लोकप्रिय हो गया कि इस स्वतंत्रता आंदोलन के हर कार्यक्रम में गाया जाने लगा और ‘वन्दे मातरम्’ उनका नारा व आभिवादन बन गया तथा यह कांग्रेस के हर अधिवेशन में अनिवार्य रूप से गाया जाने लगा।

24 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान द्वारा ” जन गण मन अधिनायक ….” और ” वन्दे मातरम्” को क्रमशः राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया।

राष्ट्रीय गीत को गाने का कोई निश्चित नियम नहीं है। राष्ट्रीय गीत “वन्दे मातरम् ” को तीन अलग-अलग प्रकार की धुनों में, विभिन्न लय और गति के तरीकों से गाया जा सकता है। तथापि 65 सेकंड में गाया जाना उचित समझा जाता है।

हमारे राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जबकि हमारे राष्ट्रगीत को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया।

दोनों गीतों को 24 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान द्वारा क्रमशः राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया।

राष्ट्रीय गीत को भी वही सम्मान प्राप्त है जो राष्ट्रगान को है परन्तु राष्ट्रीय गीत को संविधान मे मूल कर्तव्यो के अंतर्गत स्थान नहीं दिया गया है इसे संसद में कानून पारित कर इसे गाना अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय गीत से जुड़ी भ्रान्ति

वर्ष 1870-80 के काल खण्ड में ब्रिटिश शासन ने सभी सरकारी कार्याक्रमों में ‘गॉड! सेव द क्वीन’ गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। अंग्रेजों के इस आदेश से बंकिमचन्द्र चटर्जी को बहुत ठेस पहुंची थी। क्यों कि बंकिम चन्द्र चटर्जी उन दिनों ब्रिटिश प्रशासन के एक महत्वपूर्ण पद, डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे अतः वे इस आदेश का सार्वजनिक रूप से विरोध नही कर सकते थे। अतः उन्होंने 1876 में ‘गॉड! सेव द क्वीन’ (God! Save the Queen) गीत के प्रत्युतर में ‘वन्दे मातरम्’ गीत की रचना की जिसमें भारत भूमि को मां मानते हुए उसको नमन किया गया था। इस गीत संस्कृत और बाँग्ला भाषा के मिश्रित रूप में प्रयोग किया गया था।

बंकिम चन्द्र चटर्जी को बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है।

कुछ लोगों का मत है कि इस गीत को ‘गॉड! सेव द क्वीन’ के प्रत्युत्तर के रूप में नही बल्कि इस गीत के भारतीय विकल्प के रूप में लिखा गया था जो क्वीन का ही प्रशंसा गीत था।

परन्तु बंकिमचन्द्र चटर्जी ने 1882 में जब आनन्द मठ नामक बाँग्ला उपन्यास लिखा तब मातृभूमि के प्रेम से ओतप्रोत इस गीत को भी उसमें शामिल कर लिया। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि अंग्रेजी शासन, जमींदारों के शोषण व अकाल जैसे प्राकृतिक प्रकोप में मर रही जनता का दुख दर्द था। उपान्यास में शोषित जनता को जागृत करने हेतु एक भवानन्द नाम का सन्यासी विद्रोही बन जाता है और वह “वन्दे मातरम्” गीत को गाता है। गीत की आधार पंक्तियां विशुद्ध संस्कृत में लिखित है जो इस प्रकार है:

“वन्दे मातरम् !

सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्,

शस्य श्यामलाम् मातरम्।”

प्रारंभिक पंक्तियों के बाद वाला पद भी संस्कृत में ही है:

“शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित यमिनीम्,

फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम् ;

सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्,

सुखदां वरदां मातरम्।”

इस गीत में मुख्यरूप से मातृभूमि की दुर्गा के रूप में स्तुति की गई है जो कि हृदय में मातृभूमि के प्रति सम्मान और जोश पैदा करने वाला है।

‘आनंद मठ’ में ‘वंदे मातरम्’ के उल्लेख के बाद से तो यह गीत राष्ट्रप्रेम की चेतना के प्रसार करने का ध्येय वाक्य बन गया जो कि बाद भारत का राष्ट्रीय गीत बना।

राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में समानताएं

- दोनों ही गीतों के रचनाकार बांग्ला साहित्य के साहित्यकार हैं

- दोनों ही गीतों में मूल रूप से बांग्ला और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं।

- दोनों ही गीत उनके रचयिता की रचनाओं के अंश हैं

- दोनों ही गीतों में भारत भूमि और भारत देश की सभ्यता और संस्कृति का यशोगान किया गया है

- दोनों ही गीत पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाए गए थे

- दोनों ही गीतों से प्रथम खण्ड को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया।

राष्ट्रीय गीत और राष्ट्र गान में अन्तर

- दोनों गीत एक दूसरे से लगभग 35 वर्षों के अंतराल में लिखे गए हैं।

- राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिमचंद्र चटर्जी हैं और राष्ट्रगान के रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर हैं।

- राष्ट्रीय गीत की रचना सन् 1876 में मानी जाती है जिसे सन् 1882 में प्रकाशित आनंदमठ नामक उपन्यास में एक गीत के रूप में प्रयोग किया गया।

- तो वहीं राष्ट्रगान की रचना सन् 1911 में हुई और यह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की काव्यकृति ‘गीताजंली’ का अंश है

- राष्ट्रगान के गायन का निर्धारित समय 52 सेकंड है परंतु राष्ट्रगीत के गायन का समय लगभग 65 सेकंड है।

- राष्ट्रीय गीत संस्कृत भाषा में ही लिखित है किंतु राष्ट्रगान संस्कृत और हिंदी के मिश्रण में लिखा गया है।

- राष्ट्रीय गीत में भारत भूमि की माता के रूप में स्तुति की गई है और राष्ट्रगान में भारत देश के भाग्य विधाता अर्थात ईश्वर की वंदना की गई है।

- राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ आजादी के संग्राम के दौरान एक नारे के रूप में ही प्रसिद्ध हो गया था और उसका गायन स्वतन्त्रता सेनानियों में जोश भर देता था किंतु राष्ट्रगान के गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर की गीतांजली में प्रकाशित एक स्वतन्त्र गीत था।

‘वन्दे मातरम्’ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय गीत में से एक है

वर्ष 2002 में BBC द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार ‘वंदे मातरम्’ विश्व का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। सर्वेक्षण में उस समय तक के सबसे लोकप्रिय 10 गीतों का चयन करने के लिए दुनिया भर से लगभग 7000 गीतों को चुना गया था और इसमें लगभग 155 देशों के लोगों ने इसमें मतदान किया था। इस सर्वे में वंदे मातरम् शीर्ष 10 गीतों में दूसरे स्थान पर रहा था।

अप्रतिम ज्ञान

engrossing connotation..

Thanks for encouraging words

Yes

Thk for giving us clear concept of national anthem and song

Thanks for your support