Every animal body is made up of Tissues. Simply Tissues are a group of specific types of cells bind together to accomplish a specific task or function.

“Animal Tissues: An Introduction” is focused on providing the basic insights of world of Tissues.

ऊतक (tissue)

समान आकार-प्रकार की कोशिकाओं का समूह ऊतक (Tissue) कहलाता है, जो मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करता है। अलग-अलग प्रकार के कार्य करने वाले ऊतकों की संरचना भी अलग-अलग होती है

अनेक कोशिकाएँ आपस में संयोजित होकर ऊतकों का निर्माण करती है, जो किसी विशेष प्रकार के कार्य को संपादित करती हैं। ऊतकों को बनाने वाली कोशिकाओं की संरचना, प्रकार एवं उतकों द्वारा संपन्न होने वाले विभिन्न कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के ऊतकों की संरचना भिन्न-भिन्न होती है।

विभिन्न ऊतकों में कुछ कोशिकाओं के बीच अंर्तकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, कुछ में नहीं। यह अंतर्कोशीकीय अवकाश एवं इनमें भरा हुआ अंर्तकोशिकीय द्रव्य ही ऊतकों के प्रकार का निर्धारण करता है।

ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान (Histology) के रूप में जाना जाता है।

जन्तु ऊतक मुख्यत: 4 प्रकार के होते हैं:

-

उपकला या एपिथीलियमी ऊतक (Epithelial tissue)

-

संयोजी ऊतक (connective tissues)

-

पेशी ऊतक (muscular tissues)

-

तंत्रिका ऊतक (nervous tissues)

- (जनन ऊतक)

1-उपकला (Epithelial Tissue)

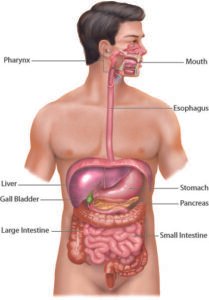

यह जन्तुओं के शरीर में पाया जाने वाला सबसे सामान्य ऊतक है, यह लगभग सभी अंगों के ऊपर एक पर्त (skin) के रूप में उपस्थित होता है। तथा समस्त खोखले अंगों को भीतर से भी ढँकता है। उपकला का मुख्य कार्य रक्षण, शोषण एवं स्राव का है।

इस ऊतक की कोशिकाएँ एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं, और अनवरत सतह का निर्माण करती हैं जिसके कारण इन्हें पेवमेन्ट ऊतक भी कहा जाता है। इन ऊतकों में अंतर्कोशिकीय अवकाश बहुत कम होता है।

इन ऊतकों को कोशिकाओं के आकार एवं आकृति तथा उनकी व्यवस्था के आधार पर निम्न प्रकारों में बाँटा जा सकता है।

स्थान (Location)

उपकला ऊतक शरीर और समस्त अंगों की बाहरी सतह (skin) तथा आंतरिक अंगों की भीतरी परत (layer) पर पाया जाता है।

यह त्वचा (Skin), श्वसन तंत्र (Respiratory tract), पाचन तंत्र (Alimentary canal), ग्रंथियों (Glands) और रक्त वाहिनियों (Blood vessels) की आंतरिक सतह को ढकता है।

➤ उपकला की संरचना (Structure of Epithelial Tissue)

उपकला की कोशिकाएँ एक-दूसरे से सघन रूप से जुड़ी रहती हैं, इनके बीच कोई अंतराल (intercellular space) नहीं होता। नीचे की ओर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन (Basement membrane) होती है जिस पर यह ऊतक टिका रहता है। इसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होतीं (Non-vascular), पोषण नीचे के ऊतकों से प्रसार (diffusion) द्वारा मिलता है।

➤उपकला के मुख्य कार्य (Functions of Epithelium Tissue)

1. सुरक्षा (Protection): बाहरी सतह को चोट, संक्रमण और जल हानि से बचाता है।

2. अवशोषण (Absorption):आंतों की आंतरिक परत में पोषक तत्वों का अवशोषण करता है।

3. स्रावण (Secretion): ग्रंथियों में हार्मोन, एंजाइम और अन्य स्राव पदार्थ निकालता है।

4. उत्सर्जन (Excretion): अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है।

5. संवेदन (Sensation): त्वचा पर उपस्थित संवेदी कोशिकाएँ उद्दीपन को ग्रहण करती हैं।

➤ एपिथीलियल ऊतक के प्रकार (Types of Epithelium Tissue)

1. सरल शल्की उपकला ऊतक (स्क्वैमस एपिथीलियम Simple squamous epithelial tissue)

स्थान– फेफड़ों के वायुकोश में, हृदय, रक्त वाहिनियों, लसीका वाहिनियों के दीवार में, इसोफैगस, मुख एवं योनि में पाया जाता है।

मुख्य कार्य– परिरक्षण एवं विभिन्न पदार्थों का विसरण एवं छनन द्वारा आवागमन संभव बनाता है और चिकनाहट पैदा करने वाले पदार्थों का स्राव करता है। घर्षण को कम करके इनकी क्षति को कम करता है।

2. घनाकार उपकला ऊतक (क्यूबॉइडल एपिथीलियम (Cuboidal Epithelium Tissue)

स्थान- ग्रंथियों के स्त्रावी भाग की नलियों में तथा वृक्क नलिकाओ में

मुख्य कार्य- स्रावण एवं अवशोषण।

3. सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक (Simple columner epithelial tissue)

स्थान- आंत और पाचन नलिका की आंतरिक सतह, ब्रोंकी, गर्भाशय नली, गर्भाशय, मूत्राशय आदि में पाया जाता है।

कार्य- अवशोषण एवं म्यूकस तथा एन्जाईम संश्लेषण का कार्य करता है।

4. सिलियेटेड एपिथीलियम (Ciliated Epithelium)

इन ऊतकों की कोशिकाओं की सतह पर छोटे बालनुमा सिलिया होते हैं।

कार्य: धूलकण व बलगम जैसी वस्तुओं को हिलाना/बाहर निकालना।

स्थान: श्वसन नलिका, फैलोपियन ट्यूब।

5. ग्रंथीय एपिथीलियम (Glandular Epithelium)

यह ऊतक विशेष रूप से स्रवण (secretion) के लिए अनुकूलित होते हैं।

स्थान: लार ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ, स्वेद ग्रंथियाँ।

2. संयोजी ऊतक (Connective tissue)

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन ऊतकों का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों ऊतकों को एक-दूसरे से जोड़ना हैं। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। इसके अंतर्गत

- रुधिर अथवा रक्त (Blood)

- अस्थियाँ (Bones)

- उपास्थियाँ (Cartilage)

- कन्डरा (Tendon टेण्डन)

- अस्थिबंध (Ligament लिगामेण्ट)

- वसा ऊतक (Adipose Tissue)

- अंतरालीय ऊतक (एरिओलर)

1- रुधिर ऊतक:

रुधिर अथवा रक्त तीन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो प्लाज्मा (जो कि इसका मैट्रिक्स है) में बिखरे होते हैं।

ये तीन प्रकार की कोशिकाएँ हैं,

i – लाल रक्त कणिकाएँ RBC

ii – श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC

iii – प्लेटलेट्स

i – लाल रक्त कोशिकाएं (RBC)

लाल रक्त कोशिका (red blood cells or erythrocytes), रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। और संख्या में सबसे बड़ी है यह पूरे रूधिर का 40% भाग होता है

यह कोशिका डिस्क के आकार की होती है। यह परिधि (periphery) पर मोटा और मध्य में कम मोटा होता है। यह श्वसन अंगो से आक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। इस कोशिका में केन्द्रक नहीं होता है केंद्र के स्थान पर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है ।

इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण वयस्क मानव में अस्थिमज्जा में होता है।

RBC का जीवनकाल लगभग 120 दिन का होता हैं ।लाल रक्त कण ( RBC) यकृत और प्लीहा में नष्ट होते हैं | प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता हैं

लाल रुधिर कणिका ऑक्सीजन का परिवहन करती है। मानव की लाल रुधिरकोशिका में न्यूक्लियस नहीं रहता है। इस प्रकार रक्त एक पूर्ण ऊतक के रूप में रक्त पचित भोजन, उत्सर्जी पदार्थों, हॉर्मोन आदि का भी संवहन करता है। मानव की लाल रुधिरकोशिका में न्यूक्लियस नहीं रहता है।

लाल रक्त कणिका के कार्य (Functions of Red Blood Cells – RBC ):

ऑक्सीजन परिवहन (Oxygen Transport):

लाल रक्त कणिकाएँ हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर अपने हिमोग्लोबिन (hemoglobin) के माध्यम से इसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है।

कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन (Carbon Dioxide Removal):

ये रक्त कणिकाएँ शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को निष्कासित करने में मदद करती हैं। CO2 को रक्त से लेकर फेफड़ों तक पहुँचाने के बाद फेफड़ों से बाहर निकाल देती हैं ताकि वायुमंडल में बिना समस्या के निष्कासित किया जा सके।

रक्त कोशिकाओं का बचाव (Immune System Support):

लाल रक्त कणिकाएँ शरीर को संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने के लिए रक्त कोशिकाओं को बचाने में मदद करती हैं।

pH नियंत्रण (pH Regulation):

ये रक्त कणिकाएँ शरीर के रक्त का pH स्थिर करने में मदद करती हैं, जिससे रक्त में अम्ल व क्षार का स्तर संतुलित रहता है और रक्त को सही रूप से काम करने में मदद मिलती है।

पोषक तत्वों का परिवहन (Nutrient Transport):

लाल रक्त कणिकाएँ भोजन से प्राप्त होने वाले पोषण सामग्री को अन्य शरीर के भागों तक पहुँचाने में मदद करती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, विटामिन, और मिनरल्स।

ii- श्वेत रक्त कण (WBC / Leucocytes)

श्वेत रक्त कण रक्त में पाए जाने वाले रक्षात्मक कोशिकाएँ होती हैं। WBC शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली (Immune System) की रीढ़ है और हमें विभिन्न बीमारियों से बचाती है।

इनका आकार सामान्यतः गोल या अनियमित होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये रंगहीन दिखाई देते हैं। सामान्य व्यक्ति के रक्त में लगभग 6000 – 8000 प्रति घन मिलीमीटर WBC पाए जाते हैं इनका जीवनकाल लगभग 12–20 दिन होता है। इसके बाद ये प्लीहा (Spleen) और लसीका ग्रंथियों (Lymph nodes) में नष्ट हो जाती हैं।

WBC के प्रकार (Types of WBC)

1. ग्रैन्यूलोसाइट्स (Granulocytes)

न्यूट्रोफिल → संक्रमण से रक्षा, रोगाणुओं को निगलना।

ईऑसिनोफिल → एलर्जी व परजीवी रोगों से रक्षा।

बेसोफिल → हीस्टामिन और हीपरिन का स्रवण, एलर्जिक प्रतिक्रिया।

2. एग्रैन्यूलोसाइट्स (Agranulocytes)

लिम्फोसाइट → एंटीबॉडी निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता।

मोनोसाइट → बड़े रोगाणुओं और मृत कोशिकाओं को निगलना।

श्वेत रक्त कणिकाओं के कार्य (Functions of White Blood Cells – WBC ):

रोग-संक्रमण के साथ लड़ाई (Immune Response):

श्वेत रक्त कणिकाएँ शरीर के रोग-संक्रमण के खिलवाड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे बाहरी कणों और माइक्रोऑर्गेनिज्मों के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें बाहर निकालने में मदद करते हैं।

संक्रमण से रक्षा एवं प्रतिरक्षा (Immunity) प्रदान करना –

WBC बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों को नष्ट करती हैं तथा एंटीबॉडी बनाकर रोगों से लड़ती हैं।

फैगोसाइटोसिस (Phagocytosis):

श्वेत रक्त कणिकाएँ बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों को निगल कर नष्ट करने की क्षमता रखती हैं।

स्वच्छता कार्य (Cleansing):

श्वेत रक्त कणिकाएँ शरीर को अवशिष्ट या बिना उपयोगी कणों से मुक्ति दिलाने के लिए काम करती हैं, जिससे रक्त स्वच्छ और स्वस्थ रहता है।

इन्फ्लेमेशन की प्रतिक्रिया (Inflammatory Response):

श्वेत रक्त कणिकाएँ यदि किसी घाव, इंफेक्शन या अन्य संक्रमण की वजह से शरीर में इंफ्लेमेशन होती है तो वह उसके इलाज में मदद करती हैं, जिससे संक्रमण को नष्ट किया जा सकता है।

इन कार्यों के माध्यम से, श्वेत रक्त कणिकाएँ शरीर को रोगों और संक्रमणों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और शरीर की रक्त स्वच्छता बनाए रखने में मदद करती हैं।

iii – प्लेटलेट्स (Platelets / Thrombocytes)

प्लेटलेट्स रक्त में पाई जाने वाली छोटी, अनियमित आकार की कोशिकीय कणिकाएँ हैं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स (Thrombocytes) भी कहा जाता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा (Bone marrow) में होता है।

स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में इनकी संख्या लगभग 1.5 से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनका जीवनकाल लगभग 7–10 दिन होता है। इसके बाद ये प्लीहा (Spleen) और यकृत (Liver) में नष्ट हो जाती हैं।

प्लेटलेट्स के कार्य (Functions of Platelets):

1. रक्त का थक्का जमाना (Blood clotting):

चोट लगने पर प्लेटलेट्स फटकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एंजाइम छोड़ते हैं। इससे रक्त का थक्का बनता है और रक्तस्राव रुक जाता है।

2. अत्यधिक रक्तस्राव से रक्षा:

यदि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाए (थ्रोम्बोसाइटोपीनिया), तो रक्तस्राव (Bleeding) का खतरा बढ़ जाता है।

3. घाव भरने में सहायता:

थक्का जमने के बाद ऊतक की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू होती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाकर हमें रक्तस्राव से बचाती हैं और घाव भरने में सहायक होती हैं।

4. रक्त जमाने का कार्य (Blood Clotting):

प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त जमाने में मदद करना है। जब किसी घाव या इंजरी के कारण रक्त का फ्लो बढ़ जाता है, तो प्लेटलेट्स उस स्थान पर जमा होते हैं और एक प्लेटलेट गैर-अक्सीजन से जूझता है ताकि यह रक्त की गति को रोक सके। इस प्रक्रिया में थ्रोम्बोक्सेन और अन्य घटक भी मदद करते हैं।

इन्फ्लेमेशन के दौरान साथी कोशिकाओं की मदद (Assistance in Inflammation):

प्लेटलेट्स इंफ्लेमेशन के दौरान शरीर की रक्त-संचालनीय कोशिकाओं के साथ मिलकर काम करते हैं और संक्रमण के स्थान पर जाकर संक्रमण को नष्ट करने में मदद करते हैं।

स्वच्छता कार्य (Cleansing):

प्लेटलेट्स रक्त में किसी प्रकार के बिना उपयोगी कणों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे रक्त स्वच्छ और स्वस्थ रहता है।

स्थायिता (Adhesion): प्लेटलेट्स रक्त कणों और एंटिगेनों के साथ यहाँ तक कि वे घाव की स्थान में जाकर जुड़ सकते हैं, जिससे वे वहाँ काम कर सकते हैं।

प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त जमाने में मदद करना है, जिससे रक्तस्राव बंद होता है और घावों का संरक्षण होता है। यह एक महत्वपूर्ण रक्त प्रक्रिया है जो शरीर को रक्त स्राव के कारण होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करती है।

अस्थि ऊतक Bone Tissue-

अस्थियाँ शरीर का कठोर ढाँचा (कंकाल) बनाती हैं। ये शरीर को सहारा एवं आकार देती हैं, आन्तरिक अंगों की रक्षा करती हैं, रक्त कोशिकाएँ बनाती हैं तथा खनिजों (कैल्शियम, फॉस्फोरस) का भण्डार होती हैं।

उपास्थियाँ (Cartilage):

यह लचीला, गद्देदार एवं चिकना संयोजी ऊतक है। यह अस्थि से कम कड़ा होता है तथा यह हड्डियों के सिरों पर पाया जाता है, जो कि जोड़ो पर हड्डियों के सिरों को आपस में घर्षण से बचाता है तथा घर्षण को कम करता है। तथा जोड़ो को झटका सहने में सहायता करता है तथा नाक, कान और श्वासनली जैसी संरचनाओं को आकार देता है।

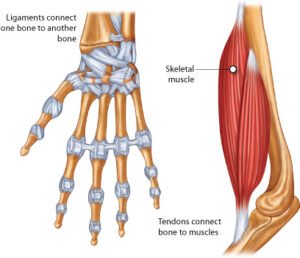

कण्डरा (Tendon):

कण्डरा रेशेदार (fibrous) संयोजी ऊतक होते हैं, जो कि मांस पेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। इनके द्वारा पेशियों के संकुचन की शक्ति हड्डियों तक पहुँचती है और शरीर के अंगों की गति संभव हो पाती है।

अस्थिबन्ध (Ligament):

अस्थिबन्ध मजबूत किन्तु लचीले (elastic) रेशेदार ऊतक होते हैं, जो कि जोड़ो की हड्डियों को आपस में जोड़ कर रखते हैं। ये जोड़ों (joints) को स्थिर रखते हैं और उन्हें अधिक हिलने-डुलने से रोकते हैं।

लस (Lymph)

लस (Lymph) एक पारदर्शी, हल्के पीले रंग का द्रव ऊतक होता है। यह रक्त के समान होता है, परंतु इसमें RBC और प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते। इसमें मुख्यत श्वेत रक्त कण (विशेषकर लिम्फोसाइट्स) तथा प्लाज़्मा प्रोटीन (एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन), पानी लगभग 90–94% लवण एवं ग्लूकोज़ पाए जाते हैं।

लस, लसिकाओं (Lymph vessels) में पाया जाता है। यह लसिका ग्रंथियों (Lymph nodes), प्लीहा (Spleen), टॉन्सिल और अस्थि मज्जा से जुड़ा होता है।

लस के मुख्य कार्य (Functions)

1. ऊतक द्रव का संतुलन बनाए रखना।

2. पोषक तत्वों का परिवहन (विशेषकर छोटी आंत से वसा का अवशोषण)।

3. शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना (लिम्फोसाइट्स द्वारा)।

4. अवांछित पदार्थों का निष्कासन और ऊतक को शुद्ध रखना।

लस ऊतक शरीर की रक्षा, पोषण तथा द्रव संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वसा ऊतक (Adipose Tissues)

वसा ऊतक एक संयोजी ऊतक (Connective Tissue) है। इसमें एडिपोसाइट्स (Adipocytes) नामक कोशिकाएँ होती हैं जिनमें वसा (Fat) जमा होता है। यह शरीर में यह मुख्य रूप से त्वचा के नीचे, आंतरिक अंगों के चारों ओर पाया जाता है। वसा ऊतक शरीर का ऊर्जा भंडार, रक्षक और इन्सुलेटर होता है।

संरचना (Structure)

एडिपोसाइट्स बड़े, गोलाकार या अंडाकार आकार की कोशिकाएँ होती हैं। इनके साइटोप्लाज्म में वसा की बूंद भरी होती है और केन्द्रक (Nucleus) किनारे की ओर दबा रहता है।

मुख्य कार्य (Functions)

1. ऊर्जा भंडारण – वसा ऊतक अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहीत करता है।

2. ताप संरक्षण – यह शरीर को ठंड से बचाकर स्थिर तापमान बनाए रखता है।

3. आघात से रक्षा (Shock Absorber) – यह आंतरिक अंगों को चोट या दबाव से बचाता है।

4. शरीर की आकृति बनाए रखना – त्वचा के नीचे वसा की परत शरीर को आकार और कोमलता देती है।

अंतरालीय ऊतक (Areolar Connective Tissue):

अंतरालीय ऊतक (एरिओलर संयोजी ऊतक) एक साधारण ढीला संयोजी ऊतक (Loose Connective Tissue) होता है जो कि पूरे मानव शरीर में मौजूद होता है।

एरिओलर ऊतक शरीर में व्यापक रूप से वितरित होते हैं और मुख्य रूप से यह शरीर में विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ने व सहारा देने का कार्य करता है तथा अन्य ऊतकों के बीच पैकिंग सामग्री के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इसे पैकिंग ऊतक (Packing tissue) भी कहा जाता है।

यह ऊतकों के बीच घर्षण को रोकता है तथा अंगों, मांसपेशियों और कई अन्य ऊतकों की रक्षा करने में मदद करता है। यह त्वचा को एक साथ बांधने में भी मदद करता है। तथा एक सुरक्षात्मक ढांचा प्रदान करता है जो प्रमुख संरचनाओं को जगह में रखता है

➤ संरचना (Structure)

यह तीन प्रकार के तंतुओं से मिल कर बनता है:

1. कोलैजेन तंतु (Collagen fibers): मजबूती प्रदान करते हैं।

2. इलास्टिन तंतु (Elastic fibers): लचीलापन देते हैं।

3. रेटिकुलिन तंतु (Reticular fibers): जालीनुमा संरचना बनाते हैं।

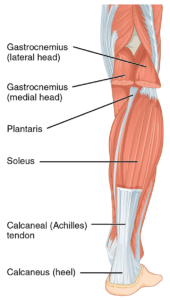

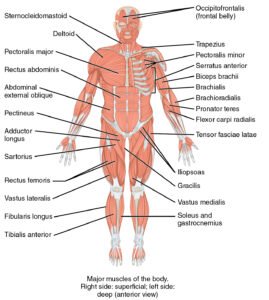

पेशीय ऊतक (Muscular Tissue)

पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं

i. ऐच्छिक मांसपेशी (voluntary muscle)

कंकाल से जुड़े रहने के कारण इन्हें कंकालीय पेशियाँ (Skeletal Muscles) कहते हैं, ऐच्छिक पेशियों के कारण ही शरीर की गति जैसे चलना, उठना, बैठना संभव हो पाती है। ये प्रमुख रूप से हाथ, पैरों, पीठ, छाती आदि स्थानों पर होती हैं। ये पेशियाँ मनुष्य की इच्छा शक्ति के नियन्त्रण में रहती हैं। इसीलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। इनमें धारियाँ होने के कारण इन्हें रेखित पेशियाँ भी कहते हैं। प्रत्येक पेशी कोशिका में अनुदैर्घ्य रूप से व्यवस्थित पेशी तन्तुक पाए जाते हैं। प्रत्येक पेशी कोशिका बहुकेन्द्रीय होती है।

ऐच्छिक पेशियों के कारण ही शरीर की गति जैसे चलना, उठना, बैठना संभव हो पाती है।

ii. अनैच्छिक मांसपेशी (involuntary muscle)

यह चिकनी और धारियों से रहित मांसपेशियां होती हैं जिन पर हमारी इच्छाओं का कोई नियंत्रण नहीं होता इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। ये पेशियाँ शरीर के आंतरिक अंगों जैसे फेफड़े, अमाशय, आंत आदि में पाई जाती हैं जोकि आवश्यकतानुसार निरन्तर श्वसन, पाचन आदि का कार्य करती रहती हैं तथा थकान का अनुभव नहीं करती हैं।

iii. हृदय पेशी (Cardiac Muscle)

यह विशेष प्रकार की अनैच्छिक पेशियां होती हैं जो केवल हृदय में पाई जाती हैं इसलिए इन्हें ह्रदय पेशियां कहा जाता है। हृदय पेशियां प्राणी के संपूर्ण जीवन काल में निरंतर एक निश्चित लय में धड़कने (संकुचित एवं फैलने) की क्षमता से युक्त होती हैं।

हृदय में उपस्थित SA Node से उत्पन्न विद्युत तरंगों के कारण यह निरंतर बिना थके अपना धड़कने का कार्य रहती हैं।

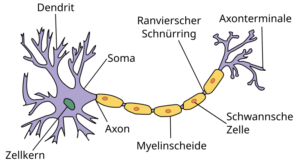

तंत्रिका ऊतक (Nervous Tissue)

तंत्रिका ऊतक (Nervous Tissue) तंत्रिका तंत्र का मुख्य ऊतक घटक है। तंत्रिका तंत्र शरीर की क्रियाओं और गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करता है। यह दो भागों से मिलकर बना होता है:

1. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System – CNS):

जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी (स्पाइनल कॉर्ड) शामिल हैं।

2. परिधीय तंत्रिका तंत्र (Peripheral Nervous System – PNS):

जिसमें शाखित परिधीय नसें शामिल होती हैं।

तंत्रिका ऊतक मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है:

न्यूरॉन्स (Neurons / Nerve cells): जो उद्दीपन (Impulses) को प्राप्त करते हैं और उनका संचार करते हैं।

न्यूरोग्लिया (Neuroglia / Glial cells / Glia): जो उद्दीपन के संचार में सहायता करते हैं और न्यूरॉन्स को सहारा व संरक्षण प्रदान करते हैं।

न्यूरॉन्स (Neurons / Nerve cells) तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं:

1. संवेदी तंत्रिका कोशिका (Sensory Neuron)

इन्हें अग्रवाही तंत्रिका कोशिका (Afferent neuron) भी कहते हैं।

ये शरीर के विभिन्न अंगों व इंद्रियों (जैसे त्वचा, आंख, कान आदि) से उद्दीपन (stimulus) को ग्रहण करती हैं तथा प्राप्त उद्दीपन को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी) तक पहुँचाती हैं।

उदाहरण: गर्म वस्तु को छूने पर त्वचा की संवेदी तंत्रिका कोशिकाएँ संदेश भेजती हैं।

2. प्रेरक तंत्रिका कोशिका (Motor Neuron)

इन्हें अपवाही तंत्रिका कोशिका (Efferent neuron) भी कहते हैं। ये संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के कार्यकारी अंगों (जैसे मांसपेशियाँ या ग्रंथियाँ) तक पहुँचाती हैं।

इनके द्वारा मांसपेशियों में संकुचन या ग्रंथियों में स्रवण (Secretion) होता है।

उदाहरण: हाथ जलने पर तुरंत पीछे खींच लेना, मांसपेशियों को मोटर न्यूरॉन ही संदेश देते हैं।

3. इंटर न्यूरो कोशिका (Interneuron / Relay Neuron)

ये केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी) में पाई जाती हैं। इनका कार्य संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संपर्क स्थापित करना है। ये उद्दीपन का विश्लेषण, समन्वय व निर्णय करके उचित प्रतिक्रिया की व्यवस्था करती हैं।

उदाहरण: प्रतिवर्ती क्रिया (Reflex action) में यही कोशिकाएँ मध्यस्थ का काम करती हैं। जैसे किसी गर्म वस्तु से हाथ छूं जाने पर तुरंत हाथ को पीछे खींच लेना

👉 संक्षेप में:

संवेदी न्यूरॉन = अंगों से संदेश लाते हैं।

प्रेरक न्यूरॉन = संदेश को अंगों तक ले जाते हैं।

इंटर न्यूरॉन = दोनों के बीच समन्वय व निर्णय करते हैं।

शारीरिक शिक्षा से संबंधित परीक्षा उपयोगी टापिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स (Links) पर क्लिक करें👇

- Animal Cell and its Organelles

- Skeletal System

- Introduction to Kinesiology & Fundamental Terms

- An Introduction To Physical Education

- Meaning, Definition, Preparation and Principles of making Sports Budget: MCQs

- Research Hypothesis and Null Hypothesis (शोध परिकल्पना एवं शून्य परिकल्पना)